- 一九八十年の課題

- 《55.2.2NHK集会室においての学習会》高瀬則彦氏(函北高教諭)講演より~まとめその1~ ロシアの接近と箱館

- 《55.2.2NHK集会室においての学習会》浅利政俊氏(函市立中島小教諭)講演より~まとめその2~ 柳田藤吉にみる箱館商人の活躍

- 部会だより 函館市新指定有形文化財の(建造物)報告《1》

- =函館の本紹介=

- 論壇記事からの転載《昭和54・10・23朝日新聞より》「建築取り壊し審査会」必要 保存へ法的なチェック機関を

- ヨーロッパの旅で得たもの

- 上磯史跡ア・ラ・カ・ル・ト―関連を求めて―

- =ホントニホント= ―庄内藩が幕府をつぶした―

- 冠省 編集長殿

- 建築雑考の会Σと街づくり

- 歴史の散歩 シリーズ6 坂への憶い…

- 遠くて近い山形と上磯の文化に学ぶ~市民の意識変革に期待~

- 第2回チャリティー・クリスマス・パーティーに参加して…

- 函館の街なみを美しくする第2回チャリティー・クリスマスパーティーをおえて

- やませ 広い視野に立って《時》を争おう

- 《函館市文化財調査委員の御紹介》

- 会のあゆみ <54.9.5~55.5.1>

- 事務局だより

- 編集後記にかえて

一九八十年の課題

会長 今田 光夫

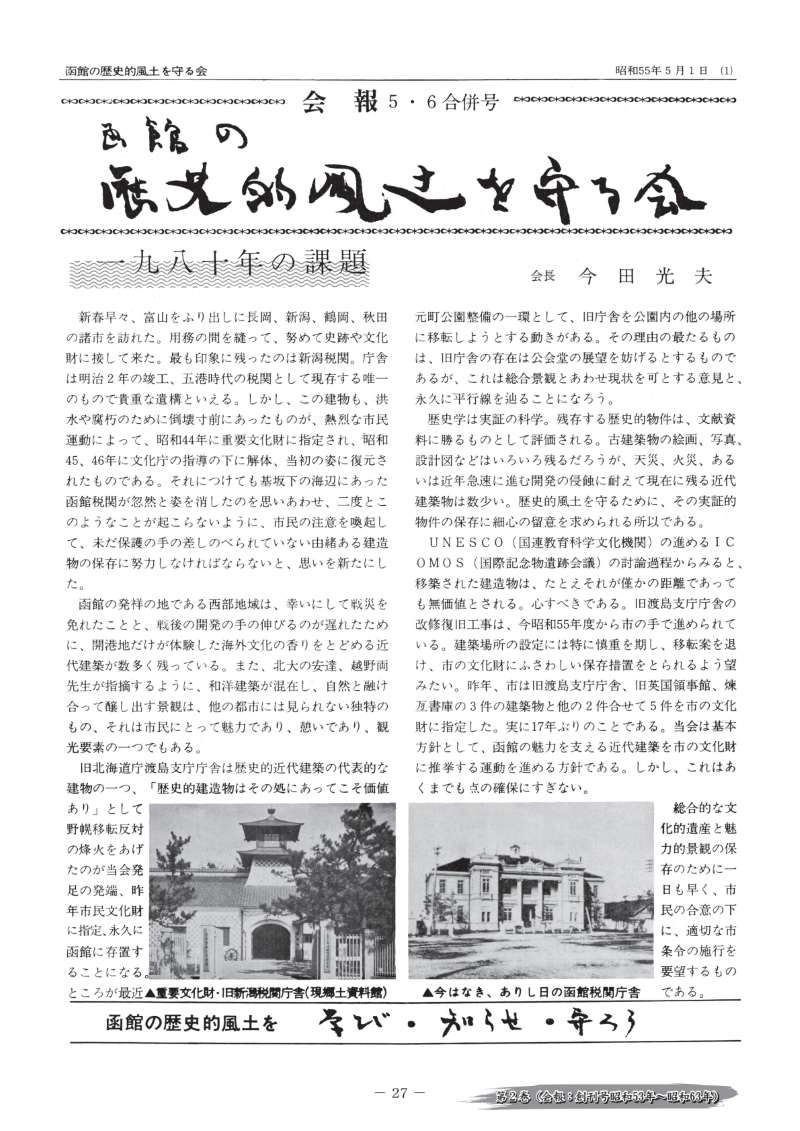

新春早々、富山をふり出しに長岡、新潟、鶴岡、秋田の諸市を訪れた。用務の間を縫って、努めて史跡や文化財に接して来た。最も印象に残ったのは新潟税関。庁舎は明治2年の竣工、五港時代の税関として現存する唯一のもので貴重な遺構といえる。しかし、この建物も、洪水や腐朽のために倒壊寸前にあったものが、熱烈な市民運動によって、昭和44年に重要文化財に指定され、昭和45、46年に文化庁の指導の下に解体、当初の姿に復元されたものである。それにつけても基坂下の海辺にあった函館税関が忽然と姿を消したのを思いあわせ、二度とこのようなことが起こらないように、市民の注意を喚起して、未だ保護の手の差しのべられていない由緒ある建造物の保存に努力しなければならないと、思いを新たにした。

函館の発祥の地である西部地域は、幸いにして戦災を免れたことと、戦後の開発の手の伸びるのが遅れたために、開港地だけが体験した海外文化の香りをとどめる近代建築が数多く残っている。また、北大の安達、越野両先生が指摘するように、和洋建築が混在し、自然と融け合って醸し出す景観は、他の都市には見られない独特のもの、それは市民にとって魅力であり、憩いであり、観光要素の一つでもある。

旧北海道庁渡島支庁庁舎は歴史的近代建築の代表的な建物の一つ、「歴史的建造物はその処にあってこそ価値あり」として野幌移転反対の烽火をあげたのが当会発足の発端、昨年市民文化財に指定、永久に函館に存置することになる。ところが最近元町公園整備の一環として、旧庁舎を公園内の他の場所に移転しようとする動きがある。その理由の最たるものは、旧庁舎の存在は公会堂の展望を妨げるとするものであるが、これは総合景観とあわせ現状を可とする意見と、永久に平行線を辿ることになろう。

歴史学は実証の科学。残存する歴史的物件は、文献資料に勝るものとして評価される。古建築物の絵画、写真、設計図などはいろいろ残るだろうが、天災、火災、あるいは近年急速に進む開発の侵蝕に耐えて現在に残る近代建築物は数少い。歴史的風土を守るために、その実証的物件の保存に細心の留意を求められる所以である。

UNESCO(国連教育科学文化機関)の進めるICOMOS(国際記念物遺跡会議)の討論過程からみると、移築された建造物は、たとえそれが僅かの距離であっても無価値とされる。心すべきである。旧渡島支庁庁舎の改修復旧工事は、今昭和55年度から市の手で進められている。建築場所の設定には特に慎重を期し、移転案を退け、市の文化財にふさわしい保存措置をとられるよう望みたい。昨年、市は旧渡島支庁庁舎、旧英国領事館、煉書庫の3件の建築物と他の2件合せて5件を市の文化財に指定した。実に17年ぶりのことである。当会は基本方針として、函館の魅力を支える近代建築を市の文化財に推挙する運動を進める方針である。しかし、これはあくまでも点の確保にすぎない。

総合的な文化的遺産と魅力的景観の保存のために一日も早く、市民の合意の下に、適切な市条令の施行を要望するものである。

《55.2.2NHK集会室においての学習会》高瀬則彦氏(函北高教諭)講演より~まとめその1~ ロシアの接近と箱館

運営委員 大森 好男

徳川幕府は、鎖国政策によって海外との交流を拒絶してきたが、その間にも欧米の列強は刻々と日本へ迫っていたのである。とくに北方に目をやると、そこにはロシアが目と鼻の先まで南下しており、日本との接触は時間の問題であった。

ヨーロッパに本土をもつロシアは、16世紀末にコサックの首領エルマークによってウラル山脈を越えてシベリアに進出した。その後は急速にシベリア東進を続け、17世紀にはオホーツク沿岸にいたり、まもなくカムチャッカ半島に達した。さらにベーリング海を渡ってアラスカをも占領している。このロシアのシベリア東進のねらいは、領土的拡大もあるが、第一の目的は毛皮にあったという。当時のシベリアは毛皮の宝庫といわれた。またシベリアは囚人流刑地としての役割も大きかった。さらに開拓促進の一手段として、エカテリナ女帝は農奴のシベリア送りを勧める法令を出した。それた農場領主が農奴をシベリアへ送った場合、その数だけ軍役を免除するというもので、それにより領主はその法令を悪用して多数の農奴をシベリアへ送ったという。このように、シベリアは囚人と農奴の手によって開拓されていった。

ロシアはシベリアを東進するとともに常に南下を企むが、それはいつも中国の清朝によって阻止されてきた。17世紀末のネルチンスク条約によるロシアの南限は、アムール河流域よりはるか北方であった。それは当時の清朝は康熙帝の治政下で最盛期にあり、ロシアの力をもってしても南下の野望は果し得なかった。そのためロシアは真っすぐ東進を続けオホーツク沿岸からカムチャッカへと向ったのである。ロシアが沿海州を領有して日本海に進出したのは、清朝が衰退期に入った19世紀後半のことであり、それはネルチンスク条約で南下を阻止されてから実に2世紀近い歳月がたっていた。17・18世紀の清朝勢力がもし弱かったならば、ロシアの日本接近はもっと早く、またそれだけ日露両国間に煩わしい問題が起きていただろうと想像されるのである。

東進を続けるロシアにとって最大の関心事は南下を阻む清朝であり、その時点では日本の存在は意識していなかったと思われる。ロシアが日本を知る手がかりとなったのは、日本人漂流民の救助によってである。記録によれば、1697(元禄10)年、伝兵衛という商人が大阪から江戸に向う途中海難にあってカムチャッカに漂着し、その後モスクワに送られてピュートル大帝に謁見、日本語学習所で指導にあたったといわれる。それ以来日本人漂流者はほとんどシベリアに送られ日本語の指導についていた。かくしてロシアは日本に関する情報を得て、来るべき日本接触に備えていたのである。

ロシアの使節が初めて日本に来たのは、1792(寛政4)年のラックスマン根室来航であり、このとき大黒屋幸太夫を伴ってきた。幸太夫も十年余りのロシア滞在があり、エカテリナ女帝の謁見をうけていた。ラックスマンの一行は根室で越冬した後、箱館に回航しここに上陸した。そしてラックスマン・幸太夫らはここから松前藩の警固により陸路福山へ赴いた。箱館がロシア人と接触をもったのはこのときが最初である。

その後1811(文化8)年には、ロシアの軍艦が国後島にきて艦長ゴローニンらが上陸してきた。日本側では彼らを捕えて箱館に送り、さらに福山へ護送して抱禁した。そこでロシア側ではその報復として、高田屋嘉兵衛の船を襲いカムチャッカに連行した。この事件は両者の交換ということで解決したが、ゴローニン引取りのため二度にわたってロシアの船が箱館に入港し、箱館はロシアとの関係をより深くしていった。またこの事件をきっかけに、日本・ロシア双方に抱いていた誤解や偏見が解けていったことは大変喜ばしいことであった。

1854(安政1)年、ペリーの再度来航により日米和親条約が結ばれ、続いてイギリス・ロシアとも同様の条約が結ばれた。それによって箱館は食料・薪水等の補給港となり、アメリカ艦隊が入港し、続いてプチャーチンの率いるロシア艦隊も入港した。1858(安政5)年、いわゆる安政の五ヵ国条約により箱館は開港場に定められ、翌年横浜・長崎とともにわが国最初の貿易港としてスタートしたのである。それは箱館が港としての自然条件に恵まれていることや、封建的制約の少ないことによるものである。そしてさらにロシアとの接点であったことを見落してはならない。

まもなく箱館駐在ロシア領事としてゴスケウィッチが着任したが、彼は先年ロシア軍艦に便乗して来日し、帰国後「和魯通信比考」を著している。その後ギリシャ正教会の宣教師も来住し、ハリストス正教会を建てたが、それらの人たちの手によって「ロシアのイロハ」という入門書が箱館で出版された。このように来日したロシア人は、日露両国の文化交流の面で、しかも箱館の地に大きな足跡を残したのであった。このことは、同時期の他の欧米人が、政治・軍事・経済面で華やかな動きをしたのとくらべて、けっしてひけをとるものではなかった。

《55.2.2NHK集会室においての学習会》浅利政俊氏(函市立中島小教諭)講演より~まとめその2~ 柳田藤吉にみる箱館商人の活躍

運営委員 大森 好男

私はこの冬休みに柳田藤吉のことを調べるため道庁の行政資料室を訪れましたが、そこで柳田家から寄贈された膨大な資料が、ほとんど未整理のままであることを知り驚いた次第です。今後これらの資料が整理・分折されると、藤吉のことはもちろん、明治維新前後の函館についても、新しい角度から解明されるであろうと期待するものです。今日は、幕末の開港・貿易の開始にあたり箱館の商人たちはどのような対応をしたか。また新興商人の藤吉が、この外国貿易によって商売を発展させていったいきさつについてお話しいたしたいと思います。

栗本鋤雲は、箱館が再度幕領となった安政時代を回想して、「箱館の発展を支えていたのは、場所請負人と問屋商人であった」と述べている。松前藩は三百諸藩のうち唯ひとつの米なし大名であったため、その財政基盤は漁業と流通への課税に依存していた。それだけにその担い手である場所請負人と問屋商人には、いろいろな特権が与えられており、それは幕領下の箱館でも同様であった。幕末期の「箱館問屋株所得者」として、佐藤半兵衛、井口兵衛門等十名の名があげられているが、これらの人たちは商業活動のみならず、箱館の市政にも参与した大立者ばかりである。ところがそれから十数年後の「明治十一年箱館海産物商人の売捌高調」をみると、それら十名のうち名を連ねているのは田中正右衛門ただ一人である。これは幕末から明治初期までの僅か十数年の間に、商業界に何らかの異変が生じ、それによって永年栄々と続いできた老舗の多くが、あっけなく倒産・没落の憂き目にあったことが想像される。

幕末に起きた商業界の異変とは一体何であったろうか。それをさぐる手がかりとして「函館海運史統計表」により、幕末における箱館の主な輸出品の動向を調べてみた。そして万延元年(1860)の輸出量に対し、翌文久元年のそれは各品目とも極端な落ち込みであった。ところがさらにその翌年の文久二年になると、かなり持ち直していることがわかった。これを昆布に例をとり、万延元年を基準にすると、文久元年は僅か3%にすぎないが、文久二年になると、万延元年の実に数千倍という驚異的な輸出量になったのである。

そこで、文久元年における輸出量激減の原因は何か。その謎を解くかぎと思われるのが「稿本柳田藤吉翁経歴」にある「申年(万延元年)函館商界の恐慌」である。それによると、藤吉は大町に柳屋という小さな店を開いていたが、安政六年(1859)箱館が貿易港となったとき、全く偶然の機会から英国商人アストンへ大豆千石を売渡して大きな利益を得た。これは箱館における貿易の最初でもあった。藤吉はこれをきっかけとして、昆布を中心に貿易を広げ、巨額の富を得たのである。しかし箱館の商人の仲間では、外国貿易に係る人たちを異人仲買人と称してすこぶる評判が悪かった。それで藤吉は海産商をやめて豆腐屋に転業することを考えていたという。ところがその矢先、外国商人フレッチャーの来訪をうけ、松・桧材をはじめ油類等六万七千両という巨額の注文をうけた。これは買入れ価格を差引くと三万両ほどの大利益がある勘定になる。それで藤吉は、これが最後の外国取引きとすべく決意してそれを承諾し、手金として六千両を受取った。直ちに東北各地に人をやって注文品の買付けを行い、それらの品物はまもなく陸続と箱館に集まり

倉庫等は山積みとなった。ところが突然フレッチャーから手金を捨てて違約の申込みがあり、愕然となった。ともかくこれで藤吉が数年心身を労してもうけ得た数万両の資産はことごとく放出し無一文になったという。

フレッチャーの突然の違約は何に起因したものであったか。彼のいうには、「支那における長髪賊の乱により、品物の売れ行きは全く杜絶した」ためという。世にいう太平天国の乱である。そしてこのことがひとたび箱館市中に伝播するや、その恐慌はひとかたならず、惨憎たる有り様で、これによって代々栄えてきた老舗も、次から次へと倒産し、今それを回想するにも肌に粟を生ずる感があると、藤吉は述べている。

このときの挫折にもめげず、藤吉は外国貿易をひろげ再び大きな利益をあげていった。そして取引き先の外国商人の利益は、日本の商人にとっては想像もつかないほどの巨利で、しかもそれは商人にとって決して非難される行為でないことを知った。これに対し太平の夢をむさぼっていた箱館の商人にとっては、その眠りから覚めやらぬうちに外国貿易の荒波をかぶって右往左往し、倒産をみた例も多かったようである。そのなかにあって新興商人の藤吉は、新しいオ覚でこれらの事態に積極的な姿勢で対処し、それによって資産をなしていったのである。箱館の開港は、箱館商人の新旧交代ともなった。

藤吉は戍辰戦争のおり、庄内藩に対し武器を斡旋して四万両余りの利益を得たが、庄内藩が朝敵になったことから心苦しく思っていた。そして福沢諭吉に相談し、その助言により箱館に北門社新塾(郷学校)を開いて子弟の教育に力を入れ、その後も長く社会奉仕に尽くした。

部会だより 函館市新指定有形文化財の(建造物)報告《1》

運営委員 川嶋 龍司

=序文=

近年函館市も三全総による地方分散のための魅力ある都市づくりや、民間企業の研究助成による歴史的街なみの研究、明治・大正初期までの擬様建築の研究が各大学研究機構で研究がなされ、論文·著書として出版されるようになった。特に西部街なみに対する関心は旧渡島支庁々舎の移転現地保存かで当会の発足となり現地保存となった訳である。文化財については文化財保護法により地方自治体及び国の文化財委員会にかけ審議の結果、市なれば市議会の決議により決定するもので、古いものは皆文化財であるとは云えない。紙面の関係上詳細次回で解説することにいたします。今回の3件の建造物は函館区時代の基坂を中心として西部の歴史的公園とし函館山の整備、基坂の修理、函館港湾整備計画で西浜旧棧橋より沖合80mに約86haのポートアイランドを計画、これが実施されると基坂を軸に函館山の自然と国指定の公会堂、石だたみの坂にイギリスのミッション風の旧領事、海には海上公園と西部地区は、東部地区にない歴史的重厚さをもつ全国まれなる街となる。

市指定有形文化財

1.旧北海道庁函館支庁舎

◆所在地

函館市元町12番18号

◆建築年

明治42年10月(1909)

◆構造

木造二階建

江戸時代末期を迎えると外国船が日本沿岸に姿を見せるようになる。幕府は寛政11年北辺防備のため東蝦夷地を幕府直轄地とし享和2年2月箱館に蝦夷奉行を置き、同3年基坂上に箱館奉行を建て行政軍事の中心機能をさせた。昭和になるまでこの地に行政府が設けられたのであるが、明治40年の大火で焼失、明治42年10月、現在の建物が建築された。

建築学的に見て木造2階建のルネッサンス様式で、当時切妻(ペジメント)に妻飾りがあった和洋折衷の擬様建築物で前面コリントオーダーを使い、近くから小さな建物であるが、遠く離れる程大きく見えるように、設計者は視覚を考えて説計した建物で、木造のコリントオーダ一のキャビタル部分がよく出来ている。

2.旧開拓使函館支庁レンガ造書庫

◆所在地

函館市元町12番18号

◆建築年

明治9年~同10年頃

◆構造

レンガ造2階建瓦葺

このレンガ造書庫は旧開拓使函館支所の附属建物であるが建築年代については開拓使茂辺地レンガ製造所の明治7年~9年の刻印が刻れており、9年か10年頃と推定される。このレンガ積の壁休隅にコーナーストン(隅石)使用されたフランス積の建物で、年代的にも積方からしても、技術的に相当レンがの建物に、熟達した煉瓦積工のものと思われる。

開口部に鉄製防火扉と鉄格子が設けられている。

3.旧イギリス領事館

◆所在地

函館市元町33番14号

◆建築年

明治42年

◆構造

煉瓦造塗壁仕上

イギリス箱館駐在初代領事(フランス領事も兼務)ポジソンは安政6年9月10日着任、宿舎は称名寺で執務を初めた。 最初の領事館は元治元年に建築したが慶応4年の大火で類焼、現位置に建てたのが明治42年で英国の郊外住宅ミッション風の建物で、設計者はキーツといわれているが、来日建築家にその名は見あたらない。建築様式からしても内部のデザインも英国的で本格的な洋風建築である。建築当時は洋瓦で元町附近の建物で1番美しかった。

=函館の本紹介=

この5月5日付でHTBよりまめほん『はこだて西洋館』が出版された。以前『さっぽろ西洋館』と更に53年『おたる西洋館』がベストセラーで話題になった。内容は31軒の洋風建築が実に美事に暖かな線描写タッチで、文共に味わい深く描かれている。絵 今村敏明氏(小樽在住) 文 岡田一彦氏(函館市在住)●定価¥300●扱い申込先○1(本会事務局)○2(田中)○3(田尻)へ

論壇記事からの転載《昭和54・10・23朝日新聞より》「建築取り壊し審査会」必要 保存へ法的なチェック機関を

東京大学生産技術研究所 教授・建築史 村松 貞次郎

日本の近代建築の保存と再利用に関して、私はここに「建築取り壊し審査会」(仮称)の設置を関係当局に訴える。ことはきわめて切迫している。

本紙4月17日タ刊(1部18日)に「近代日本の名建築、保存から再生へ」と題して、全国に現存する大正から戦前までの近代建築の名作623件のリストが発表された。これは日本建築学会の「大正・昭和戦前建築調査小委員会」が長い歳月をかけて調査してきた全国リスト1万余件のうちから、文化庁の要請にこたえて選んだものである。

もっとも、この”選ぶ”ということには問題があった。がんらい他人さまの建物を勝手に選んで、”名建築だとするのは、いかがなものだろう。名建築がある以上、そうでないものも出てくる、といった心情論から、こうしてリストアップすると、それにもれたものは取り壊してもよい、ということになりはしないか、げんに明治建築のリストを同じように発表した時にそうした現象があった、という戦術論も出た。さらに――案の定、これが私に頭をかかえさせる最大の原因になったのだが――発表された建物の所有者などの関係者が、厄介なことにならぬうちに……と取り壊しをいそぐことになりはしないか、という危惧(きぐ)にまで発展した。

しかし、そうした心配を超えて、市民に関心を持っていただく方が、まだメリットが多い、という判断で私たちは、さきの名建築リストの発表に踏み切ったのである。

さすがに反響は大きかった。毎日のように、電話や手紙でご教示を賜るところがあったのはうれしかった。しかし同時に、取り壊しを促進してしまったとしか思えない現象もあらわれた。景気が少々回復してきたためもあろうが、取り壊し計画が各地で続出してきた。さきのリスト発表後今日まで約5ヵ月、私のところに集まった情報によれば、リストの中からだけでも、住友銀行横浜支店(昭和6年)・北里大学本館(大正4年)・新橋演舞場(大正14年)などを含め20件近い取り壊しの計画がある。なかにはもうさかんに壊している最中のものもある。

リストの東京関係の建物124件、その1割以上がすでに壊しにかかったり、風前の灯になっている。4、5ヵ月で1割、単純な計算をすれば年間3割、3年余で東京の近代建築の名作はすべて姿を消すことになる。”マイ·タウン”などともたもたしているうちに、東京はその都市景観の文化的な奥行きを失ってしまう。

「ここに発表された建物が壊され、または改修されるときは、ぜひ知らせて欲しい。せめて記録保存だけは」と、申し上げた私の言葉がリストに付記されていたためか、「取り壊すことになったが、どういう記録をとったらよいのが」という電話がしきりにかかってくるようになった。なかには「取り壊してもよろしいか」などと、何の権限もない私たちを苦笑させる電話もある。私たちがせいぜい答えられるのは、「せめて記録だけでも」とお願いすることだけである。

こうしたつらい経験を通して、私は「建築取り壊し審査会」の設置を提唱するのである。これは改めて申すまでもなく、都市の景観のカナメになり、市民の記憶の中に定着して、文化的な生活環境の主要な構成要素となっているような近代建築の名作――その選定には種々の方法があろう、学会のリストはその基礎データになる――については、その取り壊しや大幅の改造の可否を裁定する公的な審査機関である。

ご承知のように、超高層ビルの新築や、市街地の再開発などの可否をチェックする「建築審査会」という機関が、法的に設置されている。その趣旨が市民のため都市のため、ということであれば、その景観がある意味で市民の共有財産ともなっているような建物の取り壊しなども、やはり法的にチェックされてしかるべきではないか。と私は考えるのである。

これは「ネガチブ建築審査会」の構想とも言えよう。逆な発想が意味を持ちはじめている現代のことである。関係者の一考をぜひわずらわしたい。

魅力ある都市とは、そのまちが独自の顔を持つか否かにかゝわり、その顔は如何に歴史を表現しているかにあずかると聞く。日本の都市の近代化は効率化、利便性をあがなうため、諸都市の顔を沫殺してきた歴史でもある。

この度上記論壇ご執筆の村松先生をキャップとする近代建築報告会が函館で開かれます。20年の歳月を費し、300余人の方々の労作の賜物である。この北海道篇報告会が当地で行われる意義は真に大きい。自らの環境を見直すよすがとしたい。村松先生はじめ諸先生並びに本事業の助成に当られたトヨタ財団に心より感謝します。<文責田尻>

ヨーロッパの旅で得たもの

会員 岡田 溪子

環境文化研究所主催のヨーロッパ町並調査に参加する機会を得て、最初の訪問地ローマに向う途中のこと。赤褐色の畑地や緑濃い森の茂みなどを織り成しながら、ゆるやかな起伏を見せて延々とうち続くヨーロッパの広がりの中でふと思った。「国境」とはいったい何だろう。山あいを通り抜けるヒューマンスケールの道。自然の流線を描いて輝く河川の両岸でさえ、その様相にさほどの変わりもない。まさに地続き。ヨーロッパ文化の重層的厚み、興亡波乱の歴史のかぎの一つを、この地続きの地形の中に実感としてとらえたように思った。

ローマは歴史の町である。フオロ・ロマーノの廃虚、陰影の濃い建造物、歴史の中にローマは息づいている。ローマセンターでは折よく保存展覧会が開かれていた。私はここで五稜郭と出会ったのである。

それは拡大されたローマ全市の航空写真だった。市中を彎曲して流れるテヴェレ河に寄り添うように、鮮やかな星形の稜堡が浮き出していた。サンタンジェロ城である。頂上に天使像をおく円塔状のたたずまいを実際に見た時には気づかなかった。正多角形の築城形式はルネッサンスのイタリアに起こったものだそうである。この城は2世紀の頃ハドリアヌス帝の霊廟として造られ、後城として利用されるようになった。5稜の部分はルネッサンス後につけ加えられたという。蘭学者武田斐三郎が蘭書をもとにして設計築城した五稜郭に、ローマで出会ったことを意外にもまた懐かしくも思った。文明の広がり。機内の感慨が一瞬脳裏をよぎった。

イタリアの都市形成は、マラリアの危険やサラセン人の侵入を避けて山岳や丘陵の街道沿いから広がったと言われる。私たちがローマから北上する沿道でも、山頂や切り立った断崖の上に、周囲を城壁でとり囲んだ集落が散見された。城塞集落であるそそり立つ城塔のほかに、きまってそれぞれの意匠をこらした教会の尖塔を見かけた。城壁の中に市庁舎、教会、広場、市場などの都市の構造を備えているという。中世都市の中には丘上集落に限らず城塞都市が多く、強い自治意識と固有の文化を誇っているように見えた。

ローマセンターで見た五稜郭の映像は、私の中で長く尾を引いていたので、関心を呼んだ記事に出会った。イタリア都市を特集とした「住宅都市」7607に”ルネッサンス時代の理想都市の考えに基づいて造られた都市”の例として9稜をもつパルマノーヴァや8稜のミランドラなどイタリアに現存する都市が、ベネチャ大学教授によって紹介されていた。これらの都市は、ほぼ正確に近い多角形であった。フェラーラは既存の都市の一部に5稜の城郭をつけ加えた都市で、この例はイタリアの都市に多くあるどいうことである。

函館図書館にある、理想都市と五稜郭城の関わりについて言及された北大小川先生の「ヴィトルヴィウスの理想都市の日本的受容について」によると、ルネッサンスの時代にイタリアで発見されたヴィトルヴィウスの「建築十書」(前25年・ローマ)が理想都市理論のもとになるもので、この書の中で死角をもたない正多角形が都市像としてあげられているということである。この書が発見後出版されて各国に影響をあたえたと記されていた。

かつてオランダ式築城といわれた五稜郭の、その間のいきさつを考察された白山先生の「五稜郭フランス式築城法」にも多くの示唆をいただいた。

幸いにも函館図書館には貴重な資料が残されている。意図的に記録をとどめられた先人の明をありがたいものに思う。

古代ローマに考えられた都市像が、ルネッサンスに堀り起こされて理論化され、さらに具現化され、時代を経洋を越えて、あるいは都市として城郭として、また堡塁として、世界に、そしてわが町に残されている脈絡を思うのである。

旅の収穫に、わが町の歴史をいとおしむ心を開かせてくれたことも、つけ加えなければならない。

この度の旅行では、ローマセンターや各都市に加えて同行されたこの調査のコージネーターである東大研究室の陣内先生に、その都度懇切な解説をいただいた。先生からのお便りの中にご自分の研究にふれ「日本の都市の歴史も、まだまだ調べる余地は残されており、その発見を急がねばと常々思います。」とあった。

イタリア南部に多い丘上城塞集落町をとり囲んでいる城壁とそして尖塔が見える

上磯史跡ア・ラ・カ・ル・ト―関連を求めて―

上磯町文化財調査委員 落合 治彦

◆矢不来天満宮のサケ鍋

今でこそ”サケ鍋”で有名になった矢不来天満宮は、国定史蹟の茂別館の上に鎮座している。サケ鍋に気をとられる人が多いが、是非神社の周辺を見学していたごきたい。川と崖を利用し空濠を配し、大小の二館よりなっている。嘉吉三年(1443)下国安東盛季が南部氏に敗れ矢不来館を築き、享徳三年(1454)盛季の弟下国式部大輔家政が茂辺地に館を築いたと言われ、矢不来天満宮は下国氏の守護神として祭られたものである。

茂別館は長禄元年(1457)コシャマインの乱が起きた時、上ノ国の花沢館と二つだけが蝦夷の襲撃を防いだ。当時函館には河野政通の宇須岸館(現函病附近)と古銭出土で賑わった銭亀沢には小林良景の志濃里館があったが、いづれもこの乱の時に落城している。

◆茂辺地の製陶事情

安政四年(1857)箱館奉行が地場産業振興策の一つとして現在の谷地頭附近で瀬戸座を設け、本州より陶工を招聘した。為治、足立岩次、本多桂次郎等が有名であり、本道の窯業の嚆矢とされている。しかし、これらの事業はいづれも失敗して茂辺地に移って窯を築いたと言う記録がある。

茂辺地の笹堀橋を渡って右側に市渡神社がある。そこは約3メートル弱の河岸段丘の突端に位置し、地形的には登り窯を築くには絶好の地点であり、附近には水量の豊かな湧水がある。神社の周囲の畑には陶片が散乱しており、素焼状の破片、匣鉢の破片等からみても、明らかに窯場跡と判明するが、何時、誰れが使用したものか確証がないのが残念である。発堀調査が進めば、函館の瀬戸座と並んで本道陶器の発祥地となる可能性も秘めている史蹟の一つである。

◆開拓使煉亙石製造所跡

茂辺地地区には繩文時代の考古学上貴重な遺跡が集中的にある。湧水があって、川にはサケが上ると言う環境は別にしても、土器を作る粘土が上質だったことを古代人は知っていたかも知れない。昭和7年に出土した繩文後期の土器の一つが国の重要文化財に指定されたのも土器の技巧はもとより、土器全体から受ける美的要素もあった事と思う。この事は、幕末に多くの製陶業者が箱館で失敗した後に茂辺地に移っていることでもわかる。開拓使がこの粘土に注目してもなんら不思議ではない。三千坪を超える敷地にレンが窯六基を築いて本格的にレン嘉吉三年(1443)下国安東盛季が南部氏に敗ガを製造したのが明治5年であった。明治13年に民間人の森兵五郎に払い下げるまでにレンガと屋根瓦を80万枚以上も生産をし、主に函館·東京方面に出荷した。明治8年の函館市の常備倉や同13年の旧支庁書庫等はこのレンガで建設した。

◆川田男爵とロコモビル(蒸気自動車)

函館在住の天野道雄氏の調査によると、川田竜吉男爵は、日本人で最初の自動車所有者で、オーナードライバーの第1号であると言う。明治33年4月アメリカ人のトンプソン氏が横浜で自動車に乗ったのが日本で最初であり、川田氏が第2号車を2500円で購入したのは明治34年の秋だった。明治39年4月函館ドック専務として来道した時に自動車も北海道へ渡り、当然本道第1号車となった。主に船見町の自宅から七飯の川田農場やドックの通勤に使用したが明治44年7月に運転不能のま、物置に入れてあったと言う。大正7年当別の川田農場に移して現在に至っている。川田男爵はなんと言っても”男爵イモ”(アイリッシュコプラー)を輸入普及させたことで有名であり、実弟の豊吉氏の綾子夫人は尾崎紅葉の”金色夜叉”のお宮とも言われ、ちなみに貫一のモデルは児童文学者の厳谷小波であるとされている。

上磯・函館時代別による史跡の関連一覧表

時代区分 (鎌倉・室町時代)

《函館市》

宇須岸館

志苔古銭出土

称名寺貞治板碑

《上磯町》

矢不来館

茂別館

矢不来天満宮

時代区分 (江戸時代)

《函館市》

高田屋嘉平衛

堀川乗経(西別院)

五稜郭(洋式築城)

押付台場(箱館奉行)

栗本瀬兵衛

瀬戸座

ハリストス正教会

《上磯町》

上磯中の郷開墾

上磯清川地区開墾

松前藩戸切地陣屋

矢不来台場

久根別川しゅんせつ

茂辺地窯跡

時代区分 (明治時代)

《函館市》

官軍兵士の墓(護国神社)

碧血碑

弁天台場

常備倉・旧支庁書庫

函館ドック

トラピスチヌ

《上磯町》

上磯ハリストス教会

官修墳墓

矢不来の激戦

富川塁址

茂辺地煉瓦

川田男爵・ロコモビル

トラピスト修道院

=ホントニホント= ―庄内藩が幕府をつぶした―

会員 田尻 利忠

昨年11月、山形に明治建築見学の機会をえた。山形が関与する幕末の史実を並べて、埋草の責を果したい。

慶応3年12月25日、三田の薩藩邸が焼打ちされる事件が起こった。23日夜、江戸市中警備の庄内藩巡邏兵屯所に発砲した犯人の引渡しを求めて、25日払暁庄内兵を主力とする一隊が薩藩邸を囲んだ。交渉は決裂、忽ち藩邸は焼払われ、薩藩士ら約50人が戦死した。

この頃、京都では王政復古に対する大政奉還公議政体派のまき返しが殆んど成功しかけていた。

15代将軍慶喜は土佐藩主山内容堂の建白を容れ、慶応3年10月14日朝廷に大政奉還を上表した。この日は対幕派の画策が奏功して、対幕の密勅(真勅、偽勅諸説紛々)が薩長2藩の手に入った日でもある。奉還の上表をうけても朝廷は事態に対応する体制になく、将軍の職務は暫くそのまゝと沙汰し、10月21日には「密勅」実行を延期させる始末だった。「密勅」をえて対幕派は出兵計画を具体化し、11月末頃迄に京阪周辺に兵力の展開をほぼ完了させた。12月9日、夜来の朝議を終えた佐幕派の公卿諸侯が退出すると、倒幕派藩兵を以て宮門を接収させ、倒幕派公卿諸侯が15才半の幼帝明治を擁し、王政復古の号令を下した。摂関、幕府を廃し、総裁、議定、参与の三職をおき、諸事神武創業の始に基くというのである。9日夜、小御所での初の三職会議は長い論争の末、慶喜に辞官、支配地返上を命じた。10日議定松平春嶽らは二条城の慶喜に朝議を伝え、辞官納地を内願する様に説得した。慶喜は辞官納地に異存はないが、暫く冷却期間を……と要請、議定容堂らの主張で朝議も此れを許した。一方朝廷内では11日総裁有栖川が辞意をもらし、又議定仁和寺も宮中での尊卑上下の乱れを非難する意見書を出すなど、「神武への復古」とは遠すぎると嘲けった。12日容堂は意見書を出し「王政一新の基は略定まった、戒厳をとき……朝廷の趣旨は公明正大なことを宣すべし、又諸侯も慶喜にならい政府経費を献上せよ」などとした。

更にこの線で在京18藩を説得し、阿波藩ら10藩から同趣の建白をなさしめた。12日慶喜は春嶽らの奨めで大阪に移る。15日容堂は三職議事規則の改正を主張し、会議での主導権を確立した。16日朝議は辞官納地につき願書を慶喜から出さしめる事に決し、内示した。16日慶喜は諸外国外交団に外交権が徳川にあることを承認させ、その勢をかって「挙正退奸」の上表を、大目付戸川をして総裁に提出せんとした。容堂らはこれを止め、慶喜が上洛し、16日内示の願書を出せば徳川の地位は保証すると説き、戸川は慶喜に報告する。これにより慶喜は21日容堂らに直書し、上洛するが部下を連れるので誤解しないでほしいと、会議の主導権は容堂らにあり、朝議はこれも許した。24日慶喜へ諭書が発せられ、同時に列藩にも石高に応じ朝廷費用を割当てよとの容堂の建白にも応えられた。26日論書を伝達され慶喜は28日請け書を朝廷へ出す。「辞官の儀は前内大臣と称すべく、政務御用費の儀は天下の公論をもって御確定遊ばさるべしとの趣、謹んで承りぬ」と。30日請け書は朝廷に齎らされた。こうして公議政体派の倦き返しは殆んど成功し、王政復古は名のみ、天皇は象徴となり、やがて前内大臣が天下の公論をもって最高執権者になるお膳立てが整った。

こうした情勢の折、江戸での事件の第一報が大阪に届いた。28日慶喜が請け書を出した日である。大政奉還で戦争の口実を失った薩摩藩は幕軍を江戸周辺に膠着させ、京阪への集結を妨げ、幕府の弱体化を諸藩、民衆に知らしめ、幕軍に討薩の軍を起こさせるなどの目的で、藩士益満を江戸に送り、藩邸を根城に暴徒を集め、江戸内外で騒擾を起こさせた。これが図に当たり幕軍が挑発にのったのである。報に接し大坂城中では主戦論が一気に沸き立ち制止は困難だった。慶応4年元旦慶喜側は討薩の表を作り、2日幕軍は京に向け進発した。鳥羽伏見の戦である。以後慶喜側は崩壊への急坂を転げおちる。こう見てくると薩藩邸を囲んだ庄内兵の発砲は崩れ去る幕府への弔砲だったことになる。 容堂らの失地回復の働きも空しかった。慶喜側にもう数日の自重があれば、容堂の構想どうり、幕府に猶お幾莫か余命が出来て、その崩壊が歴史的必然であるとしても、封建制がもっと緩かに確実に崩れるとき、以後の日本の近代化がずっとちがった様相をもったであろうに……。

冠省 編集長殿

半会員の1人です。先日の学習会で司会の先生が「オロシヤ」について一説を披露され、会場からも「ユーモアなんでしょう」などと質問が出てました。これについての考察を少々…中国語でアメリカは、米利堅、又は美利堅と綴り米=メ、美=メイです。日本でもメリケンなどいいましたね。問題のオロシヤは俄羅斯です。俄=オ、羅=ルオウ、斯=スで、オロシヤのオは俄の中国音だと言うわけです。学識者の解説をきゝたいものです。 <半可通より>

建築雑考の会Σと街づくり

建築雑考の会Σ代表 佐藤 利男

私達の会は、建築雑考の会Σと云います。Σは、2年前に生まれました。以前の函館は、東京以北最大の街でした。しかし現在は、先人達が残した財産を喰い潰す毎日ではないでしょうか。動物園の野性味のない動物の如く惰性の日々ではなかろうか。私達の分野もそうです。古い物の中には、立派

なものが沢山有ります。しかし、現在我々が手掛けているものに後世に誇れる様なものが有るでしょうか。郷土出身の建築家明石信道氏の言葉を借りるなら「函館の建物は、豚小屋よりもひどい」そうです。これは、私達にも大きな責任が有ると思います。建築は、自然界と生活空間を仕切る器と考えられます。器は入れものによってその形が異なります。そしてそのデザインは、多くの人々の生活に満足感を与え、かつ、美への感動をも呼び起こします。建築も同じだと思います。いや人間を包含する器となればそれは、行き着くところの無い程難しいものと思います。それがややもすれば、日常の仕事に追われ、専門馬鹿で満足しきっているのが実情です。そんな中から数人の若い連中が集まり、「もっと広く何んでも学ぼう」、「一人で悩むよりも何人かで考えよう」をモットーに発足したのがΣです。この2年間の活動は建築技術は無論の事、広く雑学を考え、昨年は、現在、未来を語るにも過去を知らなければならないと云う事から歴中シリーズを組み、在住の諸先生に色々と御教授願いました。その中で特に歴史的風土を守る会々長今田先生から過去の事実の重要さを学んだ事は、記憶に新しいところです。

私達の業界は、歴史的に見て「西欧に追いつけ」と云う明治の発想が今も根底に流れ、欧米崇拝的倾向が非常に強く、かつ、戦後の消費経済的感覚は、大型建設機械による都市の破壊を進め、ガラス、金属、コンクリートと冷たい都市造りを助長した。冷たい器の中に住む人々に「人間らしい暖かい心」が燃え上がるでしょうか。角館、喜多方、高山、倉敷等日本の伝統的街に若い人々が溢れている現状を見るに、多くのものを考えさせられます。私達は、私達の為の都市や家を函館に求めて行きたいと思います。私達は、今は雑魚の集まりでも、きっと今努力している事が、役にたつ日が来る事を信じつつ…。そして大先輩明石先生より「函館の街は綺麗に成った」と云われる様に、努力して行くつもりです。しかしそれには、歴史的風土を守る会をはじめとする諸団体や、多くの方々に御教えを請わなければなりませんし又、御協力を願うこともあろうかと存じますが、宜しく御願い致します。尚Σでは、例会等を通じ皆様と交流を深めたいと考えておりますので、是非御参加ください。

歴史の散歩 シリーズ6 坂への憶い…

会員 中村 えい子

幼時の記憶を辿るとき、鮮やかな季節感に彩られた、数々の坂道が浮んで来る。押付の浜へ遊びに行く途中に、いつでも意地悪く待ちかまえていたのが、地獄坂だった。一歩踏み出すごとに真夏の太陽に灼かれた埃っぱい石と一緒に、自分も滑り落ちて行きそうな恐ろしさであった基坂、八幡坂は今よりずっと雪の多い冬を過した、当時の子供達の最高の遊び場であったが、春の訪れは、まっさきにその基坂にやって来た。雪解け水が扇形の石畳のすきまを、小さな音を立てて流れ初め、雲が途切れて一瞬射す柔らかな光りに、きらきらとまぶしいほど反射した。それが春の初まりであった。

この町に住む人は、誰もがいくつかの坂の思い出を持っているに違いない。

函館の町には名前のつけられている坂が十八ほどあるが、その名前の由来を考える時、先人達の生活をかいま見る思いがして愛着を覚える。魚の大群を見つけやすい処だった魚見坂、港に出入りする船のよく見えた船見坂、眺望がよく天候の判断がしやすかった日和坂などは、漁港として活気があった往時のなごりであろう。貝塚にちなんで名づけられた、あさり坂、頂上に南部陣屋があった南部坂はその名に歴史を留め、山之上遊里の中心地だった姿見坂の由来は判然としないが、様々な空想を可能にさせるロマンを含んでいる。人が一人で坂道を上る姿は未来に向っているひとに、下りる姿は過去を想っているひとに、何故か似ている。

プラタナスの基坂は、下から眺めて美しく、にせアカシアの八幡坂は、上から眺めて美しい坂である。

遠くて近い山形と上磯の文化に学ぶ~市民の意識変革に期待~

運営委員 田中 雪子

わが街函館は、他都市にはない近代(明治以後)の優れた歴史的文化遺産を誇っている。殊に西部方面に至ってはレネッサンスの香りがそこはかとなく漂う中に数ある歴史的建造物が建ち並び、14~5からなる石畳を含む坂が港を背に爪上がりに延びている。それらは往時の姿を止めて私達市民に精神的糧と潤いをもたらし歴史への誘いを駆き立てている。そうした歴史的背景を伝える街並み、景観を過去から未来へつなげよう、言わば先人の残した遺産を守り、活用させ、後世に伝えてゆこうと、本会が誕生して2年が経過しようとしている。そんな中、先頃、会員の研修を目的に隣町上磯町と紅花と蔵王連山で知られる山形市を訪ねた。隣町上磯町に関しては、落合氏が語っているので、ここでは函館市民の角度でほんの少々ふれてみたい。

ご承知のように上磯町は函館との歴史的関わりを求めるもので、特記すべき事は「男爵資料館」にみる川田龍吉の資料、農機具等の再生展示は圧感であった。殊に一台の蒸気自動車がある種のミステリーを孕んでブラウン管に登場、全国にその名を覇せた見事さは記憶に新しい。見習うべき点を感じる。郷土の連帯意識を養う役割りを名実共に果していると言えるでしょう。何はともあれ郷土の物は郷土の中に活かされてこそ、その物の価値感に感じると同時に今後同館がどのように町民の意識変革を成してゆくかが注目される。

さて山形の旅はただ単なる観光ではなく非常に有益であった。人口24万の山形市はかつての城下町らしい風情を街の隅々に漂 わせている。参加者が最も心惹かれたのは中でも重要文化財旧済生館本館(現山形市郷土館)であった。

明治11年その当時、鬼県令として悪名を覇せた三島通庸が県公立病院として建設。総けやきの実に見事な14角形のドーナツ型木造三層桜の同館は、まさしく明治の再現とも言うべく雄大壮麗なる擬洋風建築である。同館保存が叫ばれた当時「瓦落多の値打ち」とたたかれ様々な 紆余曲折を経て今日の再生保存が成されたと聞く。「…市当局は無気力であったが、今日山形に済生館あるは20世紀における市民の熱意が済生館を残したのです。…」と軽妙酒脱に力説された郷土史家で山形市教育委員でもある武田好吉氏の言葉が今も印象深く残っている。山形は更に隣町金瓶に偉大な文学者(歌人)斉藤茂吉を輩出した街でもある。蔵王連山を仰ぎ茂吉のすべてが展示されている「斉藤茂吉記念館」が語りかけるものは何かを問うてみた時、函館が輩出した亀井勝一郎、石川啄木両者ゆかりの地に未だに文学館、記念館の実現されない事に名状しがたい思いが残る。更に山形の街づくりに視点を手繰ると…、当時の権威の象微、三島通庸建設の済生館をして、時代を越え現代の街づくりの中に再評価し、その功績を讃え郷土館として見事に再生活用が成されている。この点に教訓を学び取る事が出来よう。身分制度の強い城下町であっても、もはや名君が君臨する時代ではない。それに比し函館の場合は排他性が強く時代錯誤の考え方が未だに残っていわしまいか。函館に生まれ育った人も新しく入って来た人も皆”函館市民”である。ここで函館の体質について去るA氏の痛烈な言葉を思い起こす。「…明治は遠くなりにけりと言うが、やー函館は大変な街なんですね。聞きしに勝る歴史的街には驚いた。而し何ですなーどういう訳か京都や倉敷のように文化遺産をうまく再活用してない。「要するに文化に金を掛けてない事が街を歩くと一目瞭然ですよ。井の中の蛙も気になる。お互いに牽制仕合って行動を妨げている。人間が穏やかだと言えばそれ迄だが、どうも街中に活気がない。言うは易く行うは難しだが、函館の今後の道文化ありき文化に着目すべきですよ」たわいのない言葉のやり取りの中に街づくりへの決定的提言を見い出す時がある。現に外部からやって来た人から学ぶ事の意義は大きい。つい数ヶ月前の報道で街づくりの論議が出されていたが、私達は今こそ次代に向かって反面教師にならないよう、論点の捉え方を一考すべきではないのか。出来得る限りありの儘の姿を後世に伝えてゆく事こそ真の街づくりの姿勢と思う。今最も身近かな例として、経済視点が文化視点かで揺れている小樽運河問題の行方。更に洪水のように拍車をかける札幌の近代化にみる情感の失なわれ方。下司の文化と迄言われた大阪文化の立ち直りに教えられるもの。京都や倉敷にみる文化遺産を大切にする街づくり。そしてお向いの青森では「棟方志功記念館」「稽古館」そして山形の「済生館」保存と実に多くの街づくりに見る市民の心意気をどう捉えたらよろしいのでしょう。今私達は函館市民が誇り得る魅力ある街づくりを展開する中で何が最も大切なのかを見極める必要にせまられている。そこで本会が目指す方向は、単なる旧渡島支庁々舎問題や、市公会堂に見る建物の保存のみに止まるのではなく、即ち、住民の合意と市民の連帯意識のもとに市内全域に互るこの豊かな文化遺産を街づくりの中にどのように再評価し活用させていくかを官民共に手を携え、時代に沿った切換えを図ろうとしているのではないのか。その為には充公な論議を重ねた中から街づくりが図られてこそ、本会の願いとする所であり、目指す方向なのではないかと思う昨今である。

第2回チャリティー・クリスマス・パーティーに参加して…

原田 瑠璃子

今年の冬は、例年になく、暖かく、『守る会』のパーティー当日も、やわらかな夜だった。会場は、国際ホテルで、同趣旨の会との共催で開かれた。函館の文化人、一堂に会し、大いに飲む、食べる、踊るとかで、連帯感を深め、会の輪を広めようとする主催者の意図するところが読めた。宴、進むにつれ、広間中央で、オークションが始まり、会長の今田先生御製作の式紙掛は、品格ある表装として定評のあるプロ級の作品であった。スリッパの次には、ハンドバックと、和気あいあいの中に、次次に落札され、賑やかに売り尽くされた。更に、自前のお髭もユニークな、奥平知的サンタクロース現われゝば、パーティーは愈々盛り上がって来た。せっかく参加したのだから、日頃、近寄りがたく思っていた方々と、お話させていたごこうと、グラス片手に、人々かき分け近づいたりして、本当に楽しいひとゝきを過ごした。会の成功は偏に役貝諸氏の御努力の賜、感謝を棒げたい。あれから二ヶ月、二月に入ると中旬からは、例年並みに雪が降り出し、明治情緒豊かな我が街は、雪の中に、やすらぎとなつかしさを湛えてロマンチック此の上もない。雪の白さは、全てを空白化して時の流れを忘れさせると中村草田夫は言っている。「降る雪や、明治は遠くなりにけり」今年は此の句がジーンと心にひびいてくる。<如月の或る朝に>

函館の街なみを美しくする第2回チャリティー・クリスマスパーティーをおえて

実行委員長 大河内 憲司

昨年12月18日恒例の文化財保存をうたう第2回チャリティークリスマスパーティーを表題のテーマをかゝげ国際ホテルで催した。当日師走のご繁忙にもかゝわらず、300人余の方の参加を頂き極めて盛況裡に終えることができました。今回は主催団体が1つふえ、函館の歴史的風土を守る会、野人の会、西部町づくり推進協議会、函館文化懇話会ですゝめました。次回は更に他団体に呼びかけ市民の輪を一層広げたいものです。当日のために物心両面のご協力を賜った赤光社その他の各社、ならびにご参加の方々に衷心より御礼申します。益金は87万余でした。実行委貝協議の結果、使途は次の通りです。

○1 市へ寄附―行政で目下進めている元町公園整備の一助に使っていただくことにしました。寄附額 ¥272,252

○2 講演会費用―今回のパーティーのテーマである街なみを美しくするには、どの様な処方箋が必要か等について、専門の先生からの講演会を考えています。

○3 魅力ある建造物のスライド作製費用―ドキュメンテーションとしても有意義かつ必要と考えられます。

○4 函館カワラ版作製費用―広く市民に呼びかけ魅力ある建物の番付表を作製し郷土への愛着と誇りを深めたい。

○5 全国町なみゼミ参加及びゼミ函館集会の費用の一部へ。

○6 その他は諸々の文化財保存対応のための基金とする。

やませ 広い視野に立って《時》を争おう

会員 井上 一

一八七八年の夏の終り、露都ペテルブルグからの帰途、海軍中将榎本武揚がロシアの高官とともに数頭立ての馬車でとおったイルクーツクの本通りは、いまもやはりこのまちのメーンストリート。博物館・大学図書館・劇場・映画館・銀行・商店などが、ゆたかな街路樹の緑に綴られた目ぬき通りなのに、一歩、角を曲がれば、そこにはささやかな木立の繁みがあって、カラスウリやブドウの蔓のからみあった梢で身をささえる少年たちのあどけない類に、さわやかなシベリアの晩夏の陽光がこぼれていた。人口五十万をこす近代都市、『桜の園』のアントン=チェホフの滞在した建物が今に遺る中心街でのこの一齣が、わたしをとらえて離さない。あの日からもう七年にもなろうとしているのに……。

函館の歴史的風土を守る会は、どうも性格がはっきりしないーと評する人がある。ところが、そのへんにこそ各界各層の地域住民を結集する秘密があるのかも知れない。守る会は幸いにして、識見もあり有能で行動力に富んだ役員と事務局に恵まれている。勘どころを押えてタイムリィに動けばおどろくほどの力を発揮する。それは旧渡島支庁庁舎問題で実証ずみだ。しかし、いささかの心配もないといえばうそになる。例えば西部の街なみ保存への取り組みがあるその作業はどのあたりまで進んでいるのか、いないのか、とんとわからない。<時>の流れの中での勝負なだけに気がかりでもある。また、去年五月の定期総会の席上、今年度の検討課題にもしたいと話のあった市の湾岸道路計画に対する方策がどのように提起され、会員の関心と創造性をひきだす手だてがなされたのかどうか。不敏にしてわたしは知らない。歴史的風土·環境を守る市民運動は、必然的に行政にかかわり、地域開発や都市計画との関連をもってくる。そういう意味で、殊に西部には直接的な影響が懸念される「湾岸道路」は、当面する緊急かつ重要な課題ではなかろうか。

―TVには獅子の時代『五稜郭決戦』のタイトルが流れて、ドラマは”共和国”の夢もむなしい榎本軍の敗北へと動いていった。歴史の重み、それは即席ではうまれない。

《函館市文化財調査委員の御紹介》

既に54年度当初より、函館市文化財調査委員長に本会会長、今田光夫氏が就任された事は御承知の方も多いと思いますが、この機会に正副委員長並びに委員の方々を御紹介致します。今後文化財に関する相談事等にお役立て下さい。

氏名 正副委員別 本会とのかかわり 現職業

(1) 今田 光夫 委員長 本会会長 北大名誉教授

(2) 若山 徳次郎 副委員長 本会副会長 (株)五嶋軒社長

(3) 会田 金吾 委員 本会会員 郷土史研究家

(4) 柏崎 賢次郎 〃 函館市市史編纂審議会委員

(5) 川嶋 龍司 〃 本会運営委員 建築家

(6) 渋谷 道夫 〃 函館工専助教授

(7) 須藤 隆仙 〃 本会顧問 称名寺住職・函館市市史編纂審議会委員

(8) 武内 収太 〃 本会運営委員 五稜郭タワー(株)史跡館長

(9) 乳井 幸教 〃 函館植物研究会幹事長

(10) 花光春之助 〃 (株)魁文舎会長

(11) 村田 喜一 〃 本会会員 函館大学学長

*今後本会の声を大いに反映できる事で心強い限りです。委員各位の御活躍に期待する所大です。

会のあゆみ <54.9.5~55.5.1>

○ 9. 6 第8回運営委員会

○ 9.11 (財)地方自治協会主催「地方都市の個性と魅力」研究報告会参加

○10.16 事務局会議(研修旅行について)

○10.28 上磯の歴史的風土を訪ねて(研修会)

○11. 3~ 5 山形の歴史的風土を訪ねて(研修会)

○11.9.18 事務局会議(第2回チャリティー開催について)

○11.22 第9回運営委員会(同上)

○11.29 函館の街なみを美しくする第2回チャリティーXマスパーティー実行委員会

○12. 5 第2回チャリティーXマスパーティー案内状発送

○12. 9 事務局会議(パーティー関係)

○12.14 事務局会議(パーティー関係)・最終打合せ

○12.18 「函館の街なみを美しくする第2回チャリティークリスマスパーティー」開催

○12.27 実行委員反省会(パーティー関係)

○12.28 賛同商社へ礼状発送(パーティー関係)

○ 1.11~ 会報第5・6合併号編集会議打合せ

○ 1.19 新年交礼会

○ 2. 2 「学習会」講師高瀬則彦氏 浅利政俊氏

○ 2.10 実行委員会(パーティ関係)

○ 3. 3 第2回チャリティーⅩマスパーティー益金の一部を市へ寄付(元町公園整備の為)

○ 3. 3 全国町並ゼミの打合せ

・5/24~5/25小樽市にて開催 5/27函館集会について

○ 3.10 ”街と建物―明治・大正・昭和”全国巡回北海道地区報告会について、トヨタ財団山岡氏と打合せ

○ 4.11 同上大会について、近代建築史研究会及びトヨタ財団と具体的打合せ(5/27函館市にて開催)

○ 4.29 事務局会議(担当者打合せ)

事務局だより

―第3回全国町並ゼミと近代建築史研究会、(財)トヨタ財団報告会両大会を成功させよう!!―

*先に御案内した第3回全国町並ゼミ函館集会は、小樽集会に引き続き5月27日(火)函館市公会堂に於て開催されます。多数の会員の御参加をお待ちします。なお当日のプログラムの内容詳細は、先の御案内を参照下されば幸いです。

*第3回本会定期総会は、6月初旬開催の予定です。詳細は追って通知致します。

くおねがい

*昭和54年度分の会費未納の方は

○1 「振替函館」

○2 拓銀昭和支店

宛先は○1○2共、函館の歴史的風土を守る会、佐々木正子宛至急振込願います。

編集後記にかえて

*会員の皆さん、新緑の季節を爽やかにお過ごしでしょうか。会報5・6号を合併号でお届けします。さて多忙な中を寄稿下さる諸氏の御協力御厚意に紙上をもちお礼申します。更に題字中島荘牛氏イラスト・レタリング木村訓丈氏カット高橋順一氏の毎号の御協力に深謝します。

*”歴史的町並を残そう”の全国的機運の中で80年代は「地方の時代」全盛を迎える様な気がする。我が函館も着々西部から新しい街づくりを目指し始めている。昨年度は基坂34号線の石畳が見事に修復され、今年度は両歩道が美しい煉瓦に衣替えされるそう。完成後は更に西側の坂と、旧渡島支庁々舎周辺は元町公園として整備されてゆく。多分五年後の西部界隈は歴史の街函館に相応しい趣きのある街並に変容するでしょう。さて本会のこの春は5月27日の”全国町並ゼミ”と”トヨタ財団報告会”開催の諸準備に受入主催団体として大童である。ゼミは素より報告会が札幌を素通りして当市に白羽の矢をもって開催の運びとなった意義は大きい。何としても両大会を成功裡に終了させたいと願う。ハイレベルの大会なだけに是が非でも多くの会員諸氏の参加を望みたい。本大会開催は今後の函館の街づくりに光明を投げかけるに違いない。<田中>

函館の歴史的風土を守る会会報 No.5・6 S55.9.1 発行

発行所 函館の歴史的風土を守る会

五稜郭タワーKK内

函館市五棱郭町43番9号

印刷所 久保内印刷所

コメント